左晓戎 李方 刘方 王涛 杨万生 赵源 冀浏果 左建丽 李治 吴晓英 段新 杨道兵

1 铁路粮食运输现状

1.1 粮食铁路运量与运距变化

我国铁路货物运输统计体系中共有约250种涉及粮食及初级制品的货品。根据近几年的粮食类运输统计数据,粮食类货物年平均运量为1.1亿t,其中原粮62%、成品粮20%、油脂油料不足3%、饲料类15%。玉米、小麦、稻谷、大豆四大品种之外的杂粮等货品占原粮总数6%;面粉、大米(含糙米)之外的玉米粉、大米粉等货品占成品粮总量的近6%;豆粕在各类饲料制品及其它糟渣、鱼粉等饲料类货品中占约30%。考虑到原粮运输中一半以上是玉米,可以得出大致概念:我国铁路粮食类运量中约有近一半是为了满足养殖业的需求。

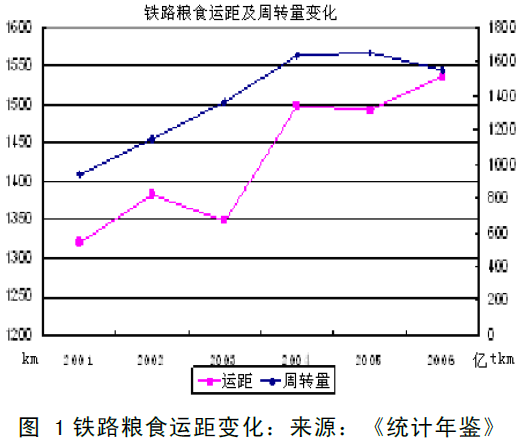

根据统计年鉴的资料,铁路粮食的运输距离与衔接方式发生了较大变化,2000年以来铁路货运平均运距大多在760km,而粮食平均运距从1320km增加到1540km;铁路粮食运输的周转量由1400亿tkm增加为1600亿tkm。运距增加佐证了农业产业结构与布局的调整,显示全国范围内粮食产销区分离的趋势继续增强。

1.2 粮食铁路运输结构及其变化

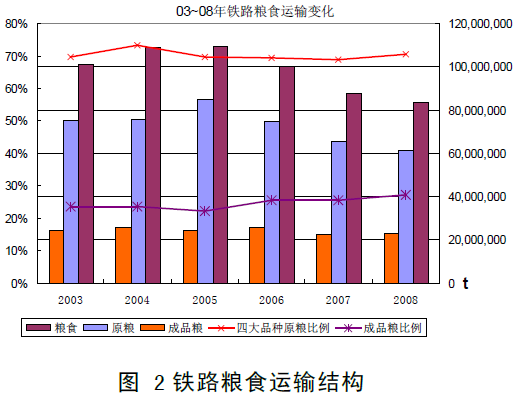

近年来铁路原粮运输数量则明显减少,其中,2008年小麦运量比2003年减少了39%约540万t,稻谷减少了24%近200万t,玉米减少13%约550万t,大豆减少43%约460万t。若2008年与近年铁路粮食运量最高点2005年相比,玉米和大豆运量减少十分明显,玉米减少了近1400万t,大豆减少500多万t。

铁路口粮运输中成品粮比例继续增加。粗略算,以小麦、稻谷和面粉、大米合计为口粮,则口粮的铁路运量合计占粮食类运输的40%,其近几年的均值为4000万t。成品粮面粉与大米运量占粮食运量的比例从23.7%增加到27.1%,2008年面粉在小麦及小麦粉运量中占54.8%,大米在稻米运量中占64.3%,成品粮运量均已超过相应原粮运量。考虑到规模化加工使制成品销售区域扩大,同时相当部分成品粮采用集装箱运输,而无论公铁水运输均未能统计集装箱货物的品类,故实际运距数百公里以上的成品粮流通规模估计应接近3000万t/a。这提示我们必须重视并立即进行沿铁路成品粮物流途径上的成品粮技术保障体系的研发和监管制度的完善,以满足其物流过程的质量安全需求。

1.3 铁路运输主要装卸节点分布

在全国320个地市中,以分布有铁路粮食运输的264个地区中货运站点合并的粮食类运输数据分析,得到了全国铁路粮食主要运输节点分布的如下概念。

(1)原粮发运、到达地区

图3以各地区年度发运原粮数量近4年均值为指标,颜色深浅表示运量大小。可以看出,年均发运原粮200~320万t的地区有7个,100~200万t的地区6个,集中在东北三省及内蒙古东部,这一地区显然是我国主要的商品粮输出地域;年经由铁路发出50~100万t的地区23个。由此分析,有条件建设年输出百万吨级原粮的铁路战略装车点的地区全国不应超过40个。同时,也应该看到,在全国所有通铁路的地区中,平均年装运原粮不足1万t的地区大约占地区总数的40%,但在总运量中只占大约3%,这些地区的粮食铁路运输显然不会是高效的,应该经过资源整合逐步集并。

从原粮到达地区分布可见,全国年均输入原粮200万t以上的只有三个地区,分别是大连、营口和葫芦岛,它们均是粮食的铁路与水运的中转地区。而100~200万t的地区14个,50~100万t的地区有17个,10~50万t的地区25个。这些地区是粮食消费与中转运输的重点关注地区。原粮的铁路运输终点除了人们通常概念的天津、北京、上海等中心城市外,其它重点地区在成都、眉山,南宁、玉林、漳州、杭州、南昌、蚌埠、嘉兴和沈阳等地区。从数据分析有条件建设百万吨级的原粮战略卸车点的地区不超过30个。

(2)成品粮发运、到达地区

图5可见,成品粮(大米和面粉)发出较多的地区主要分布在黑龙江、吉林、河南、河北及山东5省。其中年发运80万t以上的地区有13个,40~80万t的21个,20~40万t的15个。这50多个成品粮主要输出地区是粮食加工、物流设施建设以及安全监管源头需重点关注的地区。

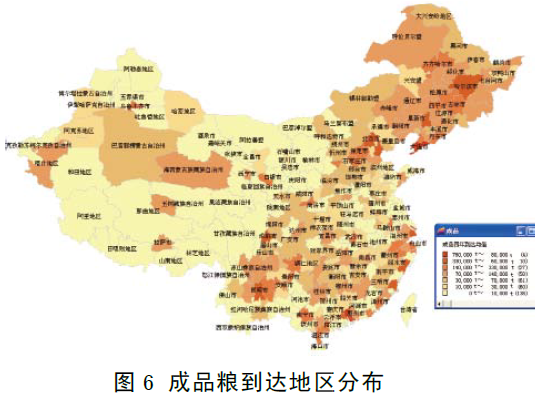

图6可见,铁路成品粮集中到达的地区主要是中心城市和输出大米输入面粉的东北地区,以及云南、新疆、青海部分地区等。年接收成品粮80万t以上的地区有4个,20~80万t约40个。它们大多是中心城市、人口较为集中而当地成品粮品种不能满足需求的地区,其中东南沿海城市几乎均在成品粮到达的重点区域中。有鉴于此,建议应完善这些地区的成品粮物流及安全监管体系的建设。

2 粮食水运状况

2.1 沿海与内河港口粮食运输总体情况

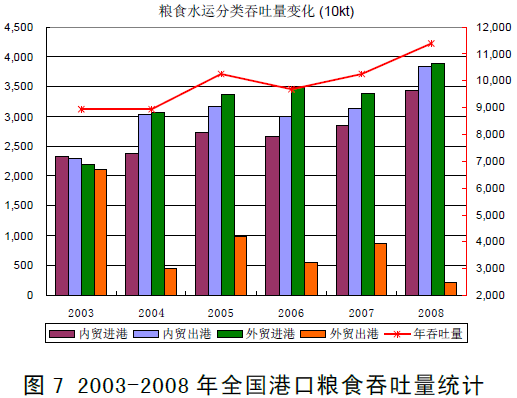

(1)港口粮食内贸吞吐量比例上升

受粮食连续增产的影响,近5年来,我国规模以上港口粮食内贸吞吐量保持较快发展态势。2004年我国规模以上港口粮食内贸吞吐量突破5000万t,达到5423万t。2007年我国规模以上港口粮食内贸吞吐量近6000万t。

(2)港口粮食外贸吞吐量保持高位

2003年我国外贸粮食吞吐量为4312万t,比2002年增长46.5%,随后国内粮食连年增产、粮食外贸发展趋于平稳,2004~2007年的4年内粮食外贸吞吐量以年均4044万t的水平保持在高位运行。从外贸粮食进港与出港情况来看,我国粮食外贸吞吐量在2002~2006年间发生重大调整,外贸出港在经历了2002~2003年间的大幅增长之后,受到国际价格、贸易技术壁垒等因素影响导致快速下降,跌至每年进港不到1000万t;与之相反,外贸进港则一路飙升,从2002年的1473万t,一直增至2006年的3400万t以上。粮食外贸吞吐量结构从进出港的基本持平到进港的一枝独秀,表明我国粮食进口多、出口少,成为典型的“净进口国”。

2.2 粮食水运运量与变化

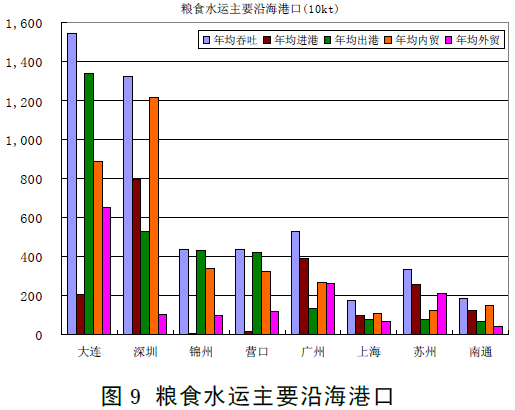

据交通统计资料,粮食运输规模以上港口约120余个(年吞吐量沿海1000万t以上、内河200万t以上),其中沿海港口、内河港口各半。按照常年流量选取其中沿海28个、内河22个共50港口,整体分析,这50个港口的粮食吞吐量约占全国总量的87%,其中沿海港占92%,内河港占67%。

近年来我国粮食水运总吞吐量约9000万~1亿t左右,与铁路运量基本相当。其中内河粮食吞吐量约占18%,内贸吞吐量约占58%。粮食水运格局有三个特点:一是粮食水运以海运为主,内贸略占优势;二是内贸进、出港量均逐年增加,内贸粮食水运约有15%为在港口水水中转;三是由于粮食净进口数量的增加,进出港之差有逐年增加的趋势。

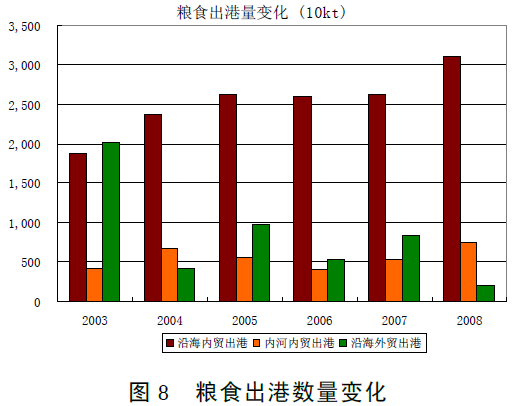

进港粮食总量中,2008年较2003年增长超过了60%,其中一半以上来自于外贸进港量的增长,并且沿海外贸进口保持了逐年增加的趋势。可以看出,内河外贸进港量自2004年以来基本稳定在约500万t,显示了沿海进口粮经水水转运的部分并没有随进口量的增长而加大,说明原料经内河转运的沿江加工企业的规模基本固定。

出港粮食中,沿海内贸出港量增长最快,2008年较2003年增长了近1倍;与之相反,沿海外贸出港量则在波动中呈大幅下降趋势,2008年几乎降为2003年的1/10;与沿海内贸出港比,内河内贸出港量比较稳定,基本在500万t上下波动。这说明在粮食出口量下降的情况下,粮食水运量的增长主要来自于满足国内销区粮食刚性增长的需求。

2.3 沿海粮食主要装卸节点分布

综合2003~2008年港口粮食吞吐量数据,可以得到粮食水运主要港口,大连、深圳均以平均年吞吐1300万t以上位列前茅,并且大连港内贸粮占总吞吐量的近60%,年均近900万t,深圳则超过90%,年均1200万t。

沿海港口中,内贸粮的主要输出港为环渤海诸港,内贸输入港以深圳、广州为首,外贸输入港则以山东、江苏等为首。沿海港粮食水运作业中,吞吐量居前8位的港口的内外贸作业均为粮食海运量的40%以上。

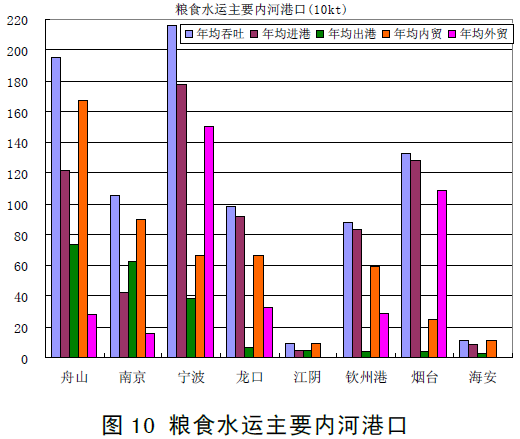

2.4 内河主要装卸节点分布

粮食内河水运的主要港口为长江和珠江下游港口,位居前8位的港口承担了85%以上的内河内贸作业。可见我国内河粮食水运港口相当集中,且大部分内河港口均以水运粮食上岸为主要作业方式。

(1)长江三角洲周边港口

长江三角洲地区是我国粮食流通主要区域,主要包括上海、江苏、浙江。从运输方式来看,进入长三角地区的粮食运输主要依赖铁路,水路运输作为有效补充,并在长三角地区形成以宁波—舟山沿海港口以及南京、苏州、南通内河港口为主的粮食运输节点。

南京、苏州、南通港是我国重要的内河粮食港口群,2007年三港内贸粮食吞吐量为584万t,在内贸粮食进港量中,有51%的粮食来自宁波-舟山港、上海港等东南地区沿海港口,8%的粮食来自大连、营口、锦州等东北地区沿海港口。在内贸粮食出港量中,43%的粮食运往苏、浙等周边内河港口,14%的粮食运往上海港,约12%的粮食运往重庆港,另有11%的粮食运往广东沿海港口。

(2)泛珠江三角洲周边港口

广州、深圳两港是珠江三角洲也是全国最大的内贸粮食港口,负责将从东北运来的粮食转运往周边的肇庆、佛山、梧州、南宁等内河港口。根据2007年的统计数据,深圳、广州两港内贸粮食吞吐量为1605万t,占所有规模以上港口内贸粮食吞吐量的27%,两港的内贸粮食进港量中玉米占据绝大比重,达到85%。

3 改善粮食铁路及水运状况的措施建议

3.1 主要问题

(1)通过对粮食铁路及水运状况的分析,发现存在的主要问题如下:1)近年来广泛采用的集装箱粮食运输,目前尚无法统计(集装箱运输有相当一部分是成品粮)。2)同样,粮食的公路运输现在也仍是统计盲点,其运量、运距、效益等基础数据仅能从个别运输企业获得。3)现有粮食流通统计资料尚缺乏物流过程的耗时统计,因此对于粮食物流系统效率只能从个别调查资料中提取,缺乏广泛性。

(2)目前铁路粮食运输具有总量大、节点小、流量分布散的特点。突出问题表现在:1)过大的运量集中期使得特定时间区段运输资源紧张,导致出现类似客运中春运的粮食运输紧张时段。应创造条件,分散粮食运输的高峰时段,同时填平低谷时段,实现更加均衡的粮食运输。例如,东北地区几乎所有类别粮食运出量低谷期在10月和2月,并且在8~10月持续下降,而10月以后运量迅速增加,持续到次年1月。2)长途粮食运输中,成品口粮运量大,已占了约20%。然而目前对于直接食用的成品粮长途运输,既无运输包装、物流仓储等食品级物流条件要求,亦无运输在途的时限要求。

(3)粮食水运具有总量大、节点相对集中的特点。突出问题表现在:1)内河粮食运输潜力有待发挥。2)粮食水运数量统计体系有待完善,特别是粮食运输品种和时段。

3.2 措施建议

(1)完善粮食宏观调控的基础运行数据统计

物流体系主要由粮食的运动与停顿构成,运动由公铁水运输体系完成、停顿由各地仓储体系完成。在政府主导粮食流通体系的条件下,完整的粮食流通统计体系,成为进行有效、可靠宏观调控的重要基础之一。目前各级仓储统计有较坚实的体系,可以满足以年度为周期的调控需求;而反映各地供求关系即时波动为主的运输和加工库存统计体系则亟需建立和完善,以准确、真实反映粮食流通状况,为粮食宏观调控提供可靠的基础信息。

需要完善粮食物流统计指标体系和分析制度,逐步建立公共运输资源的粮食运输统计系统;完善各类仓储(包括收纳、储备、临港、站场、加工库存)统计体系。铁路系统有完整的货物运输数据,公路运输的统计尚待建立。水运的港口统计有一定基础,规模以上港口的年度统计,需在此基础上完善统计体系的覆盖范围。亟需建立临港仓储、加工库存和粮食水运的统计体系。建议建立政府部门间的协调机制,实现粮食流通统计数据共享。

(2)加强铁路粮食运输的组织化程度

以周边集并、疏散网络设施为重点,以收纳、加工和储备企业为目标,仔细规划规模化发到站建设。

改善粮食运输组织流程,提高均衡运输程度。粮食集中外运阶段超过平均值40%以上的峰值运量,是造成“运粮难”现象的原因之一。建议对各地收获期前的原粮“清仓抢运”峰,可通过提前2个月组织外运,填谷削峰以提高均衡运输程度,缓解局部的运粮难。

加强部门协调与沟通机制,从成品粮运输制度建设着手,锁定粮食在途运输时间,加强质量监管能力建设。加强成品粮的储运保鲜技术与装备研发。

| 相关附件 |