多杀菌素在农产品中的残留研究进展

- 时间:2016-09-08

李能威 张晓琳

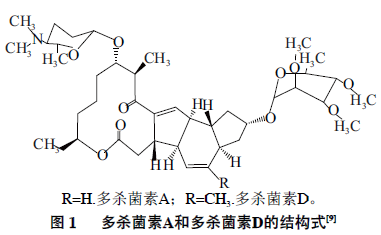

多杀菌素是刺糖多孢菌(Saccharopolyspora spinosa)有氧发酵产生的次级代谢产物,其活性成分为多杀菌素A和多杀菌素D,统称为多杀菌素(spinosad),结构如图1。多杀菌素因具有杀虫谱广、杀虫活性高、对非靶标动物安全、分解产物安全等特点,于1997年以低风险杀虫剂产品在美国获得优先登记注册,1999年获得美国“总统绿色化学品挑战奖”,2008年欧盟批准多杀菌素用于有机作物中,现已在82个国家登记注册并用于防治西红柿、青椒、苹果等250多种农作物的害虫,已注册的商业化产品分别有Success®、Tracer®、Conserve®、Spin-Tor®和Entrust®。

美国陶氏益农公司的多杀菌素化合物专利已于2009年12月到期,随着多杀菌素国内生产工业化的实施,多杀菌素将得到进一步的推广使用。虽然目前国内外学者已对多杀菌素的物理化学性质、生物学特征、生物合成途径、发酵生产工艺、检测定量技术均进行了详细的研究和报道,但国内缺乏多杀菌素在农产品及其加工过程中多杀菌素的残留分析研究报道。因此,介绍国内外学者在农产品及其加工过程中多杀菌素残留的研究情况,可为我国相关行业标准的制订和多杀菌素在我国农产品中的推广应用提供理论支持。

1 多杀菌素残留的定义

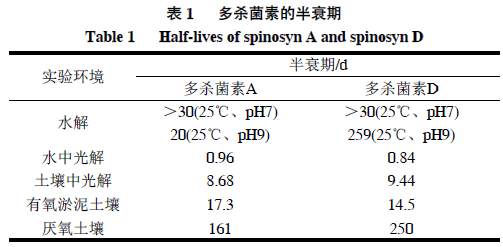

多杀菌素类化合物包括多杀菌素组分A、B、C、D、E、F、H、J、K、L、M、N、O、P、Q、R、S、T、U、V、W、Y以及组分A的假糖苷配基等,在刺糖多孢菌的天然发酵提取物中,多杀菌素A和多杀菌素D为主要组分。多杀菌素消散和转化形式主要为光分解和生物转化,光分解主要发生在作物表面、水相环境和土壤中,多杀菌素A和多杀菌素D的主要代谢物质为多杀菌素B、多杀菌素K、N-脱甲基多杀菌素D,并最终转化成自然成分碳、氢、氮、氧,多杀菌素在各种环境中的降解代谢半衰期见表1;生物转化主要是多杀菌素参与到动植物的新陈代谢循环中。

624个多杀菌素处理样品的多杀菌素类化合物残留研究显示,多杀菌素A为多杀菌素类化合物残留物的最主要成分,多杀菌素A和多杀菌素D的总量占多杀菌素类化合物残留物的90%以上;同时,脂肪、肌肉、肾脏、肝脏和牛奶样品中绝大部分多杀菌素类化合物残留均为多杀菌素A和多杀菌素D,免疫测定法所获得的多杀菌素类化合物残留量与多杀菌素A和多杀菌素D的总量极为相近。此外,多杀菌素A、D的多杀菌素类代谢物多杀菌素B、K的半数致死量(lethal dose 50%,LD50)分别为3200mg/kg和5000mg/kg(以小鼠体质量计),且均无致变突性,而多杀菌素和N-脱甲基多杀菌素D的半数最大效应浓度(EC50)分别为大于1.0mg/L(大型蚤)和3.8mg/L(大型蚤)。研究结果显示,多杀菌素的主要代谢产物均具有很高的安全性。

世界卫生组织和联合国粮农组织的农药残留联合会推荐多杀菌素残留物定义为多杀菌素A和多杀菌素D的总和。目前,美国、欧盟、加拿大、澳大利亚、巴西、阿根廷和中国等国家或经济体的相关部门均已把样品中多杀菌素A和多杀菌素D的总和作为多杀菌素残留来评价。

2 多杀菌素残留的定量检测

目前,多杀菌素A和多杀菌素D的检测定量手段主要为高效液相色谱法。样品经液液萃取和/或固相萃取等特定分离纯化处理步骤后,通过高效液相色谱法可分别测定样品中多杀菌素A、D、K及其一系列衍生物的质量浓度。国内外学者已对高效液相色谱法测定不同基质中多杀菌素质量浓度开展了大量研究,该方法已相当成熟,并已广泛应用于多杀菌素质量浓度的检测。

West等建立了大豆、谷物、草料、核果、马铃薯、西红柿、梨、葡萄、果汁、酒、棉籽油和泥土等植物基质样品的高效液相色谱紫外测定方法。上述样品经水-有机相萃取前处理,以一定比例的甲醇、乙腈和水的混合物作为流动相,C18反相色谱柱作为分离介质,多杀菌素的平均回收率达到97%,定量极限为0.01μg/mL。同时,West等还建立了鸡肉脂肪、鸡肉组织、牛肉组织、牛奶和奶昔等动物基质样品的多杀菌素高效液相色谱测定法,定量极限为0.01mg/kg,多杀菌素A的平均回收率达84%~114%,多杀菌素D的平均回收率介于77%~112%。Schwedler等建立苜宿草、麦草、麦秆、高粱草料和玉米秸秆中多杀菌素液相-质谱联用测定方法,该方法的多杀菌素回收率介于88%~93%,定量极限为0.01μg/mL,且该方法能判定残留物分子质量。

同时,目前已有针对多杀菌素定量检测的商品化酶联免疫测试盒,其具有高灵敏度、快速、简便等特点。该试剂盒利用磁珠分离技术,多杀菌素样品、酶标多杀菌素与已键合多杀菌素特定抗体的磁性粒子混合,样品中多杀菌素和酶标多杀菌素均会争夺特定抗体中的结合位点,在一定时间内,样品中多杀菌素结合抗体的量与酶标多杀菌素结合抗体的量与它们在溶液中的原始质量浓度成正比;通过施加磁场把与抗体结合的多杀菌素及酶标多杀菌素分离出来,再用洗液冲洗后添加酶底物过氧化氢和色原3,3’,5,5’-四甲基联苯胺;酶标多杀菌素化合物催化上述酶底物和色原的混合物形成有色化合物,而样品中多杀菌素的质量浓度与有色液体的吸光度成反比。酶联免疫法能给出样品中多杀菌素类化合物的总质量浓度,但不能单独给出多杀菌素类混合物中某一组分的质量浓度。Young等建立了牛肉、羊肉、胡椒、土豆、小麦、玉米和苹果等42种不同基质样品的多杀菌素酶联免疫测定方法,该方法的回收率在84%~105%之间,定量下限达到0.0001μg/mL。

此外,随着高效薄层色谱(high performance thin layerchromatography,HPTLC)采用更细、更均匀的改性硅胶和改性纤维素等材料作为固定相,现商品化的预制薄层色谱板具有简单、便捷、高效、重现性好、固定相多样化等优点,HPTLC已实现了正相和反相薄层色谱分离,不仅可用于定性分析,也可用于定量分析。2005年版中国药典收载的薄层色谱鉴别为1507项,而2010年新版中国药典仅新增薄层色谱鉴别就达2494项。目前,国内学者已对多杀菌素的高效薄层色谱定量检测方法进行了研究探索,并已应用于多杀菌素高产菌株的高通量筛选中。

3 多杀菌素在农产品生产中的代谢研究

大量研究显示,当多杀菌素喷洒于果树或蔬菜后,因多杀菌素从植物茎叶果表面迁移到其内部的速度非常慢,多杀菌素主要分布于蔬菜外层叶子或水果表皮上,且多杀菌素会通过光水解作用而快速降解;当多杀菌素喷洒于果树或蔬菜后立刻进行避光遮挡,多杀菌素的光水解速度会显著降低。高仁君研究表明,当多杀菌素喷洒于甘蓝后,叶片表面的多杀菌素A和多杀菌素D经光水解作用而迅速降解,多杀菌素A和多杀菌素D在施药2.5h后分别降解了59.4%和52.0%,在施药第3天时分别降解了89.8%和86.6%;多杀菌素A和多杀菌素D的降解代谢路径相似,代谢物主要为多杀菌素B、多杀菌素K、N-脱甲基多杀菌素D。同时,第3天的叶片样品残留物质分析表明,极少量的多杀菌素A和多杀菌素D与植物组织结合而残留于植物体内。当0.089kg活性成分/百升(active ingredient per hundred liters,ai/hl)多杀菌素A和0.035kg ai/hl多杀菌素D分别喷洒于苹果树并于第0、3、7、14、35天采集分析苹果中的多杀菌素残留,结果显示,多杀菌素残留主要分布于苹果表皮上,简单冲洗便可直接把表皮上大部分的多杀菌素冲洗掉,而果肉中多杀菌素质量浓度非常低。

18mg/kg多杀菌素A和4.1mg/kg多杀菌素D分别连续淋浴山羊4d,多杀菌素残留分析显示,多杀菌素能通过山羊表皮渗透到其体内并部分参与其新陈代谢,多杀菌素在山羊不同器官的降解程度各异,其多杀菌素类化合物残留物主要以多杀菌素A、D的形式存在,其次是多杀菌素B和N-脱甲基多杀菌素D;不同器官的多杀菌素残留量也不同,胆汁的多杀菌素残留量最高,多杀菌素A、D的残留量分别达到5.5mg/kg和1.9mg/kg,脂肪和肝脏组织的多杀菌素残留高于肌肉组织的,多杀菌素A、D的残留量分别为1.91mg/kg和1.7mg/kg。连续3d给处于哺乳期的2只体质量约45kg的山羊分别口服多杀菌素A和多杀菌素D并于第4天进行屠宰,每天口服量均为25mg,肌肉组织、牛奶和排泄物的碳跟踪分析显示,分别约有40%源自于多杀菌素A和68%源自于多杀菌素D的碳元素随同排泄物排到体外,其余主要分布于山羊的脂肪中,主要以多杀菌素A和多杀菌素D的形式存在,残留量分别为3.1、1.5mg/kg,其他组织的多杀菌素残留量均低于0.5mg/kg。

4 多杀菌素在农产品贮藏过程中的稳定性

多杀菌素在环境中主要发生光降解和生物转化,其在不同基质样品中的光分解半衰期为1~16d,而在密封避光的贮藏条件下,多杀菌素能稳定存在较长时间。于―20℃条件下用聚乙烯盒子密闭贮藏多杀菌素处理后的苹果和果汁,样品中的多杀菌素在贮藏193d内基本没有损失,随后样品于室温贮藏1d来模拟运输环节,多杀菌素没有发生降解。采用上述类似实验方法贮藏西红柿、核仁和包菜,其多杀菌素质量浓度也基本没有变化。玉米、甜玉米饲料和秸秆在―20℃条件下高密度聚乙烯盒子保藏,其多杀菌素在1年内基本没有损失。多杀菌素质量浓度均为0.2μg/mL的葡萄、胡椒、草莓和酒类基质样品于―18℃贮藏于聚丙烯盒子中571d,最后多杀菌素残留物检测结果显示,多杀菌素A在贮藏过程中基本没有损失,而葡萄、胡椒、草莓和酒类基质中的多杀菌素D在贮藏571d后分别损失了28.6%、26.6%、27.8%和34.5%。

在谷物仓储过程中,多杀菌素的稳定性与谷物有关,因谷物的非均匀特性以及太阳光分解,多杀菌素在应用过程中约有25%的损耗,但剩余多杀菌素在1年内能保持稳定存在。

肉类制品贮藏实验显示,肝脏、肾、肌肉和皮下脂肪在―20℃贮藏9个月后,其多杀菌素质量浓度基本维持不变,但牛奶中多杀菌素质量浓度在102d的贮藏期内以每天约0.25%的速率递减。

5 多杀菌素在农产品深加工过程中的变化情况

研究发现,多杀菌素于田间喷洒果蔬后,多杀菌素主要分布在果蔬表面,清洗或去除果蔬表皮可显著降低多杀菌素残留量。研究表明,大多数多杀菌素残留分布于西红柿表皮上,简单冲洗即可去除大部分多杀菌素残留,西红柿经过清洗后,多杀菌素残留会降低约60.5%。研究发现,头型莴笋、结球甘蓝和芹菜在去掉外包叶后,其多杀菌素残留量分别降低了77%、78%和85%。

在果蔬深加工过程中,多杀菌素残留也呈现出一定的分配规律。模拟果蔬深加工工厂的生产过程来评价果蔬中多杀菌素在各个加工环节中的质量浓度变化。结果发现,多杀菌素残留量为0.25mg/kg的苹果经水冲洗后,多杀菌素残留量降低了约30%,随后苹果被破碎挤压,所获苹果汁的多杀菌素残留量约为0.024mg/kg,而湿果渣的多杀菌素残留量浓缩到1.3mg/kg,苹果中大部分多杀菌素残留都汇集到苹果渣中。在葡萄的加工过程中,多杀菌素残留主要存在于葡萄果渣中,未发酵葡萄汁和葡萄酒中的多杀菌素均低于0.01mg/kg。棉籽深加工过程的研究显示,多杀菌素残留主要存在于棉籽壳和棉籽油中。

6 多杀菌素的最大残留限量评估

大量研究表明,多杀菌素高效低毒,1mg/kg多杀菌素能基本完全杀死棉铃虫、蓟马、小菜蛾、米象、谷蠹和赤拟谷盗等靶标害虫的幼虫和成虫。同时,多杀菌素的沥滤性能非常低,不会对地下水构成威胁,且多杀菌素代谢物毒性低,可通过光分解和微生物转化而最后转化成自然组分碳、氢、氧和氮,最终不会滞留于环境中。

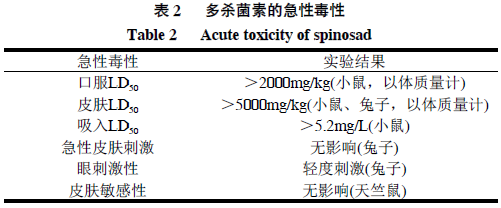

哺乳动物毒性实验显示,多杀菌素不存在致癌作用,没有基因毒性,无致突变性。大鼠的慢性无毒作用剂量为2.4mg/(kg·d),大鼠和兔子的生殖和发育无作用毒性分别为50mg/(kg·d)和10mg/(kg·d),其急性毒性(表2)远远高于我国居民每天的多杀菌素人均摄入量0.0004mg/(kg·d);同时,大部分多杀菌素能经动物自身新陈代谢系统而通过各种途径从其体内排出。而多杀菌素主要分布于植物茎叶果表面,经简单水洗便可去掉绝大部分,极少量多杀菌素会从植物叶子或茎部表面迁移到植物内部中参与植物的新陈代谢。

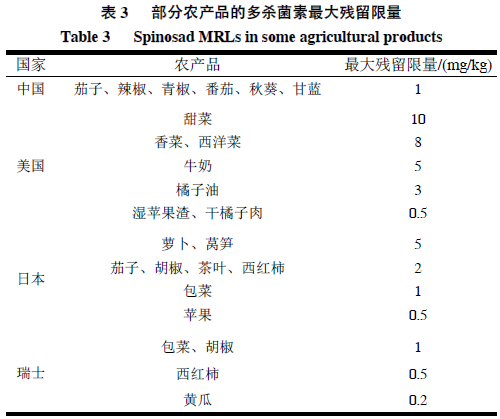

根据多杀菌素的毒力实验以及国民膳食调查,各国政府逐步制定了多杀菌素在各种食品中的最大残留限量,美国已发布了肉类、水果、蔬菜和动物饲料中的多杀菌素最大残留限量,我国农业部于2009年4月份发布了多杀菌素在茄子、辣椒、青椒、番茄、秋葵和甘蓝中的最大残留限量的行业推荐标准。表3列出了部分国家的多杀菌素最大残留限量标准。

目前,世界卫生组织(WHO)、欧盟(EU)、美国环保局(U.S. EPA)、日本和澳大利亚设定的多杀菌素每日允许摄入量为0.02mg/kg,安全系数均为100。据估计,我国居民多杀菌素每天人均摄入量约为0.0004mg/kg,约为世界卫生组织设定量的2%。

7 结语

多杀菌素是高效低毒的新型绿色杀虫剂,且其主要代谢产物具有很高的安全性。研究显示,多杀菌素主要残留在植物表皮上,经过简单水洗即可去除大部分残留;动物新陈代谢系统会排出大部分多杀菌素,多杀菌素主要残留在脂肪和肝脏中。目前,美国、欧盟等国家或机构已经对多杀菌素在各种农产品的最大残留限量进行了评估,我国可在此基础上,根据我国国民的膳食情况制订多杀菌素在不同动植物农产品中的残留标准,规范和加快多杀菌素在我国农产品加工中的应用。

| 相关附件 |