粟类粮食植物化学物的特点

- 时间:2016-08-29

前言

粟类作物是种子籽粒较小的一类作物的总称,包括多个品种,常见的有珍珠粟(Pearl,Pennisetum glaucum)、龙爪稷(Finger,Eleusine coracana)、谷子(Foxtail,Setaria italica)、糜子(Proso,Panicum miliaceum)、小黍(Little,Panicum sumatrense)、圆果雀稗(Kodo,Paspalum scrobiculatum)、食用稗(Barnyard,Echinochloa crus-galli)、台夫(Teff,Eragrostis tef)、马唐(Fonio,Digitaria exilis)、薏苡(Adlay,Coix lacryma-jobi)等,是人类最早驯化的作物之一,考古学研究发现,远在10000多年前新石器时期的中国北部,糜子就已经被作为主食食用。

近年来的研究结果表明,粟类作物中含有丰富的植物化学物,已鉴定的酚类物质达50余种,此外还含有丰富的植酸、植物甾醇和膳食纤维等,具有潜在降低慢性疾病发病率和促进人体健康的作用。采用不同的加工方式也会对其中的植物化学物含量、存在形式及功能特性产生影响,比如发芽会导致游离酚含量增加及结合酚含量的下降,并使抗氧化能力增强。然而近阶段的研究更加侧重于个别粟类作物,如龙爪稷等,对台夫等的研究涉及很少,不够全面。关于加工方式对植物化学物的影响则偏向于对植物化学物含量、存在形式及抗氧化能力的影响,对其他功能特性如降血压、降血糖能力的影响涉及较少。

鉴于粟类作物具有丰富的植物化学物,将其开发成为功能性食品或作为健康食品的配料,指导人们进行膳食搭配和适度烹饪可以对人体健康起到促进作用,因此值得展开系统深入的研究。

1 植物化学物

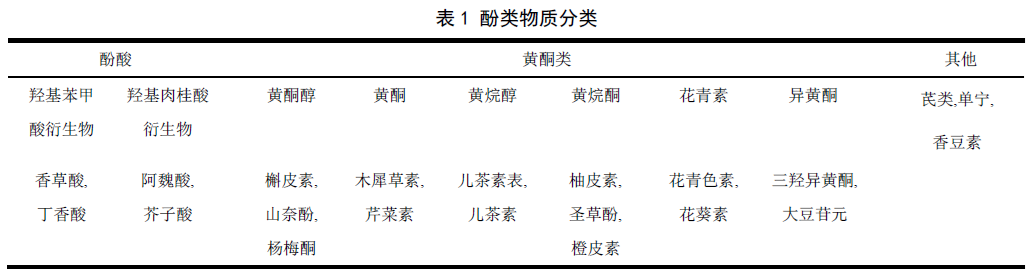

植物化学物是指在水果、蔬菜、全谷物及其他作物中发现的一种具有生物活性的非营养化合物,迄今为止已发现的植物化学物超过5000种,全谷物中植物化学物主要可分为酚类、类胡萝卜素、维生素E、木质素、植物甾醇、膳食纤维、植酸等,其中以酚类的研究为主,酚类物质的分类及典型物质见表1。流行病学的研究表明,这些植物化学物具有抗氧化作用,进而可以保护生物大分子如脂肪、蛋白质和DNA免受破坏,具有潜在的抗癌和降低一些慢性疾病发病率等功能。

2.1 植物化学物在粟类作物籽粒中的分布

粟类作物中的植物化学物主要分布于外壳及糊粉层中,对龙爪稷酚类物质的研究中发现,其中外壳中酚类物质含量为62g/kg,去壳后籽粒的酚类物质含量则仅为8g/kg。此外,谷壳颜色对植物化学物的含量也有影响,臧盛等对15种糜子壳中的酚类物质进行检测后发现,糜子外壳颜色越深,其中含有的多酚类物质含量越高。

2.2 粟类作物中植物化学物的类别

2.2.1 酚类物质

酚类物质是植物的次级代谢产物,是植物化学物中主要的组成部分,它们的存在形态和含量受到一系列因素的影响,比如谷物的种类、品种、谷粒的组成部分、种植的气候条件和耕种水平。

酚类物质是谷物中植物化学物主要的研究对象,可分为游离型和结合型。游离型酚类物质的存在形式包括自由酚类物质和共轭型酚类物质,结合型酚类物质则通常与细胞壁高分子聚合物相交联。按照构成分子的基团不同,又可分为酚酸、黄酮、芪类、香豆素和单宁,其中酚酸又可分为羟基苯甲酸衍生物和羟基肉桂酸衍生物,黄酮则可分为黄酮醇、黄酮、黄烷醇、黄烷酮、花青素和异黄酮。

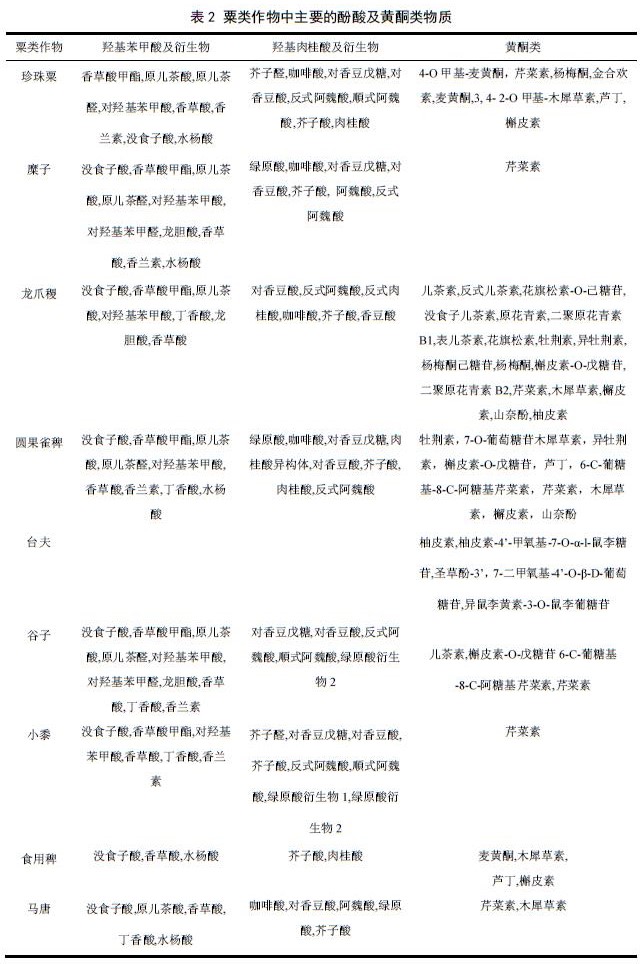

酚类物质的鉴定一般采用高效液相色谱法或液质联用法,其他鉴定手段包括核磁共振、紫外光谱等,目前粟类作物中已鉴定的酚类物质有50余种(见表2)。

酚类物质常用的定量测定主要有比色法和高效液相色谱法,比色法主要包括测定总酚含量的福林-酚比色法和测定总黄酮含量的AlCl3法、SBC法和Al(NO3)3-NaNO2-NaOH法。Anoma等使用福林-酚比色法和高效液相色谱法对圆果雀稗、龙爪稷、谷子、糜子、小黍和珍珠粟中的酚类物质进行了测定,鉴定并测定了36种酚类物质的含量,结果发现谷子中含有的酚类物质种类最丰富,为19种,其中以羟基苯甲酸衍生物种类最多,有10种,含量最高的则为芹菜素,为125 µg/g;龙爪稷和圆果雀稗中酚类物质以黄酮类为主,分别占96.3%和59.2%,其中龙爪稷中含有丰富的儿茶素,为1611µg/g,占酚类物质的85.0%,圆果雀稗中则以6-C-葡糖基-8-C-阿糖基芹菜素含量最高,为61.8µg/g;糜子、珍珠粟和小黍中酚类物质以酚酸为主,分别占98.4%、89.5%和81.2%,糜子中以咖啡酸含量最高,为37.3µg/g,珍珠粟中反式阿魏酸含量最高,为22.1µg/g,小黍中对香豆酸含量最高,为64.3µg/g;除谷子和龙爪稷外,结合酚类含量均明显高于游离酚类含量,以圆果雀稗为例,其自由酚类、酯化酚类、醚化酚类和结合型酚类的阿魏酸当量含量分别为16.2,2.02,1.55和81.6 µmol/g。

2.2.2 植酸

植酸又称肌醇六磷酸,主要存在于皮壳中,因其可以络合锌、钙、镁、铁等微量元素形成不溶性物质而导致人体吸收率下降,故常被视为抗营养因子。然而近年来的研究发现,植酸具有可以减轻膳食中的铅对机体的破坏、降低肝脂肪含量、预防心血管疾病等功能。在对植酸的进一步研究中发现,食物中植酸含量在0.25mg/g以下对健康具有最大的益处。

植酸广泛存在于粟类作物中,Azeke等对糜子发芽过程中的植酸含量进行了测定,在发芽10d后植酸含量从5.7mg/g降至0.85mg/g,有效地降低了植酸含量。由于粟类作物中植酸含量较高,食用前需经适度加工。

2.2.3 植物甾醇

植物甾醇是植物固醇和植物甾烷醇长期积累的产物,与胆固醇的结构相似,只是侧链基团不同。因为植物甾醇与胆固醇竞争形成胶束的形式,抑制胆固醇的吸收。摄入植物固醇和植物甾烷醇可降低人类血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇的含量。粟类作物中含有较丰富的植物甾醇,El-Alfy等在对台夫乙醇提取物中化合物的鉴定中发现台夫中存在β-谷甾醇及其衍生物。韩军花等使用气相色谱法对小米中植物甾醇进行了测定,含有的β-谷甾醇、菜油甾醇、豆甾醇、β-谷甾烷醇、菜油甾烷醇总和达761.4mg/kg,远高于在小麦、大米中的含量。最新的研究还发现β-谷甾醇具有抗癌、抗炎等功能。

2.2.4 膳食纤维

膳食纤维通常被认为是一类不能被人体消化酶类消化,主要由可食性植物细胞壁残(纤维素、半纤维素、木质素等)及与之缔合的相关物质组成的化合物,是膳食中必不可少的组成部分,对保持身体健康有重要意义。大量流行病学资料表明,膳食纤维能够降低便秘、憩室炎、肠癌、肥胖、Ⅱ型糖尿病、冠心病等慢性病的发生率。Devi等研究了5种粟类作物的膳食纤维含量,除珍珠粟和糜子外,龙爪稷、谷子和圆果雀稗的膳食纤维含量均在19%以上,其中圆果雀稗高达37.8%,远高于小麦、大米、高粱等作物。

3 粟类作物植物化学物的功能特性

3.1 抗氧化

全谷物中多种植物化学物被认为具有抗氧化活性,进而可以保护生物大分子如脂肪、蛋白质和DNA免受破坏。近年来的研究表明粟类作物中的植物化学物同样具有抗氧化活性。Chandrasekara等的研究发现,7种粟类作物酚类提取物对低密度脂蛋白均有显著保护作用,其中圆果雀稗酚类物质表现出最强的氧化抑制作用,0.05mg/mL的提取物相当于0.2mg/mL BHA。此外,他们还证实了这7种粟类作物酚类提取物对DNA有保护作用,可防止其氧化。粟类作物植物化学物的抗氧化特性使得它具有潜在的降低慢性疾病风险的能力。

3.2 抗菌

粟类作物中的植物化学物具有抗菌功能,Viswanath等对龙爪稷外壳和全粉中酚类物质提取物的抗菌能力进行了研究,结果表明龙爪稷的酚类物质提取物对蜡样芽孢杆菌和黄曲霉具有抑制作用,其中外壳提取物具有作用更强的抑制能力。Banerjee等同样对龙爪稷酚类物质的抗菌作用进行了研究,结果表明,龙爪稷酚类物质对大肠杆菌等10种常见菌均具有抑制增殖作用。

3.3 降血糖

粟类作物中的植物化学物具有降血糖功能。Yallanki等对谷子水提物的研究中发现,在糖尿病大鼠饮食中加入300mg/kg谷子水提物,喂养30d后,实验组大鼠空腹血糖含量相比对照组下降70.5%,而此剂量对正常大鼠的空腹血糖含量没有影响。Jain等的研究也发现圆果雀稗具有降血糖作用,在糖尿病大鼠饮食中加入500mg/kg圆果雀稗提取物,喂养15d后空腹血糖值比下降了35.12%。

3.4 降血脂

粟类作物中的植物化学物具有降血脂功能。Lee等在高血脂症大鼠饮食中加入相同比例的糜子、谷子或高粱,5周后,糜子、谷子组的大鼠甘油三酯水平明显低于对照组和高粱组,与对照组相比,分别低29.6%和24.9%,此外,谷子组的总胆固醇含量、高密度脂蛋白和低密度脂蛋白含量也低于对照组。Yallanki等的研究也发现谷子水提物具有降血脂功能。

3.5 抑制白内障

白内障是导致失明的三大原因之一,糖性白内障发病机制之一是细胞内的高葡萄糖状态下,醛糖还原酶被激活,大量葡萄糖进入多元醇通路产生山梨醇,山梨醇因不能排出到晶体外从而引起细胞膜通透性增加,导致还原型谷胱甘肽、肌醇等物质大量外漏,引起氧化应激,晶状体上皮细胞和纤维细胞受到严重损伤,最终形成了白内障。Chethan等发现龙爪稷中酚类物质可以有效抑制关键酶——醛糖还原酶的活性,具有潜在抑制白内障发病的功能。

3.6 抗甲状腺肿

甲状腺肿主要是由缺碘引起,是一种地方性疾病,可以导致呆小症。Sartelet等的研究发现马唐黄酮提取物中含有芹菜素和木犀草素,均具有很强的抗甲状腺过氧化物酶活性,显著降低其激素生产能力,具有抗甲状腺肿的作用。

4 加工对粟类作物植物化学物影响

不同加工方式会对粟类作物中植物化学物的含量及功能特性产生影响,粟类作物的加工方式一般有脱壳、热处理、发芽等。

4.1 脱壳

由于植物化学物主要存在粟类作物外壳中,脱壳将导致植物化学物含量不同程度的降低,对抗氧化性也有影响。Anoma等的研究结果表明,脱壳分别导致圆果雀稗、龙爪稷、谷子、糜子、小黍和珍珠粟中总酚含量相比各自全籽粒降低了78%、21%、65%、72%、35% 和2%,然而对抗氧化性的影响则没有明显的规律性,除羟基自由基清除能力均有所下降外,部分粟类作物脱壳后DPPH、过氧化氢、氧自由基等的清除能力指标反而有所上升。

4.2 热处理

粟类作物的热处理方法一般为煮、蒸和焙烤。沸水煮会降低粟类作物中的植物化学物含量及抗氧化性。Anoma等发现除龙爪稷煮后总酚含量明显降低外,其他粟类作物并没有显著降低,其抗氧化活性下降与总酚含量降低呈现正相关。N'Dri等在对珍珠粟和马唐等作物煮制过程中的酚类组成及抗氧化性变化的研究中得出了相似的结论,两种作物中游离、结合酚类含量均降低,抗氧化活性也下降,但部分酚酸的含量却有所升高。蒸和焙烤则表现出相反的趋势,Pradeep等的研究发现,蒸和焙烤使小黍中总酚、总黄酮和单宁含量显著升高,并使其抗氧化活性增强,其中焙烤对小黍中植物化学物含量升高及抗氧化性增强的影响更明显:1.5kg/cm2表压下蒸15min导致小黍中总酚、总黄酮和单宁含量分别上升13.0%,22.5%和8.9%,DPPH清除能力由90.2%提高到93.4%;165℃焙烤75s则导致其总酚、总黄酮和单宁含量分别上升21.2%,25.5%和18.8%,DPPH清除能力由90.2%提高到95.5%。

4.3 发芽

发芽处理是粟类作物中常用的加工方式,会导致游离型酚类含量增加以及结合型酚类含量降低。Subba等的研究发现,龙爪稷发芽96 h后游离酚类含量增加,但结合酚类含量则降低了2倍,相应地,游离酚类抗氧化性增加了1.2倍,结合酚类抗氧化性则下降了21.4%。Pradeep等则发现小黍发芽48h后总酚含量上升5.4%,DPPH清除能力由90.2%提高到91.7%。此外,发芽还会导致低聚木糖含量升高、抗氧化性增强及植酸含量降低。

5 展望

粟类作物具有良好的抗旱性,籽粒中含有丰富的蛋白等营养物质及植物化学物,具有潜在降低慢性疾病发病率等功能特性,但并没有得到很好的利用,尤其在发达国家它们经常被用作饲料。开发粟类作物成为功能性食品或作为健康食品的配料,指导人们进行膳食搭配和适宜的烹饪可以促进人体健康并增加食物来源,具有良好的前景。现阶段的研究对粟类作物中植物化学物的组成、含量及其功能特性研究报道较少,需要更系统深入的研究,为开发功能性食品提供坚实的理论基础。此外,加工方式对粟类作物中植物化学物及其功能特性影响方面的报道不多,如何在加工过程中保护植物化学物不被破坏,是发挥粟类作物植物化学物功能特性的前提。

| 相关附件 |