原料预处理对油茶籽油苯并(a)芘含量的影响

- 时间:2016-09-07

王飞 郭咪咪 王瑛瑶 刘兵戈 汪学德 何少卿

油茶是我国优势木本油料,油茶籽含油40%以上,其中不饱和脂肪酸含量超过90%,脂肪酸组成与橄榄油相似,有“东方橄榄油”之称。我国食用植物油自给率低,充分利用丘陵、荒山地带,发展不与粮争地的木本油料,已成为提高我国油脂自给率的重要举措。油茶籽采收后的晾晒、干燥过程,压榨制油中的蒸炒环节,如果生产条件控制不当,就容易带来强致癌物苯并(a)芘超标的隐患,近年来食用油出现的苯并(a)芘超标事件已引起了社会的广泛关注,成为食用植物油安全隐患之一。因此,研究保障油茶籽油加工过程的苯并(a)芘产生环节并建立控制技术已成为油茶产业健康发展的重要内容。本文较为系统地研究了不同的干燥和蒸炒条件对油茶籽中苯并(a)芘含量的影响,以期为油茶籽油的安全加工提供工艺改进基础。

1 材料与方法

1.1 原料与试剂

油茶籽:湖南。

试剂:无水乙醚,分析纯;乙腈、四氢呋喃、正己烷,色谱纯;苯并(a)芘标准品,sigma公司;Cleanert BaP-22g/60mL中性氧化铝萃取柱,天津艾杰尔科技有限公司。所用水均为去离子水。

1.2 仪器与设备

Agilent 1260 液相色谱仪(配FLD检测器),美国Agilent公司;B-811脂肪测定仪, B-491旋转蒸发仪,瑞士BUCHI有限公司;控温电炒锅,液压榨油机,韩国ENG公司。

1.3 试验方法

1.3.1 苯并(a)芘含量测定

参照GB/T 22509-2008。

1.3.2 干燥方式对油茶籽苯并(a)芘含量的影响

流化床干燥油茶籽:启动流化床给料机,使机体内油茶籽均匀布满流化床板上。在振动力作用下,油茶籽沿水平方向连续运动。热风穿过流化床和油茶籽,并进行热交换,湿空气经分离器排出,达到油茶籽的干燥。

烘箱干燥油茶籽:将油茶籽均匀平铺于托盘中,将托盘放置已恒温的烘箱中干燥。

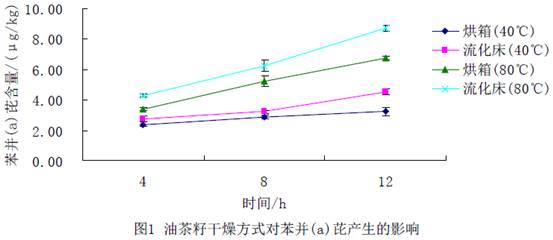

油茶籽分别采用烘箱和流化床两种方式进行干燥,干燥温度分别为40℃、80℃,干燥时间分别为4h、8h、12h。取干燥后的油茶籽粉碎,用正己烷提取其中的茶籽油,测定苯并(a)芘含量。

1.3.3 炒籽条件对油茶籽油苯并(a)芘含量的影响

1.3.3.1 炒籽温度对油茶籽油苯并(a)芘含量的影响

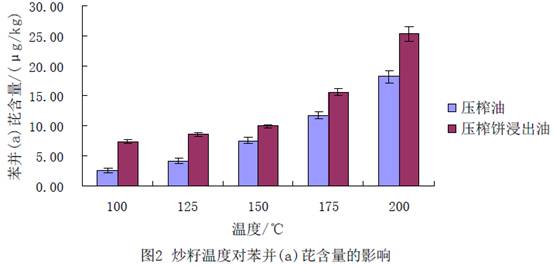

油茶籽放置炒锅内,通过不断翻炒加热油茶籽。设置炒籽温度分别为100、125、150、175、200℃,时间固定为20min,结束后压榨取油,压榨饼用正己烷浸出取油,分别测定压榨油、饼浸出油的苯并(a)芘含量。

1.3.3.2 炒籽时间对油茶籽油苯并(a)芘含量的影响

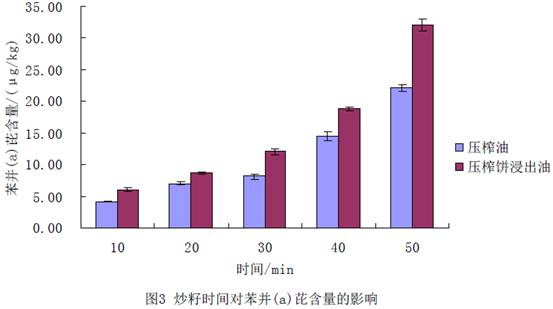

油茶籽放置炒锅内,通过不断翻炒加热油茶籽。设置炒籽时间分别为10、20、30、40、50min,温度固定为150℃,结束后压榨取油,压榨饼用正己烷浸出取油,分别测定压榨油、饼浸出油的苯并(a)芘含量。

1.3.4 蒸坯时间对油茶籽油苯并(a)芘含量的影响

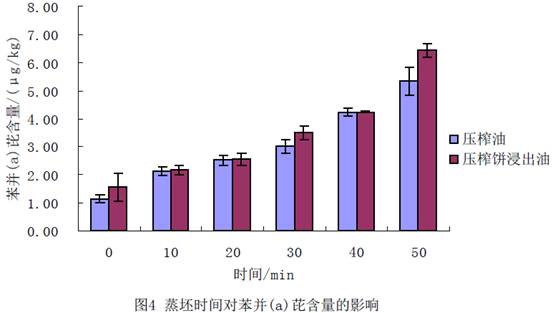

油茶籽平铺在蒸锅中,蒸汽加热油茶籽。设置蒸坯时间分别为10、20、30、40、50min,蒸坯结束后压榨取油,压榨饼用正己烷浸出取油,分别测定压榨油、饼浸出油的苯并(a)芘含量。

1.3.5 蒸炒方式及油茶籽壳对油茶籽油苯并(a)芘含量的影响

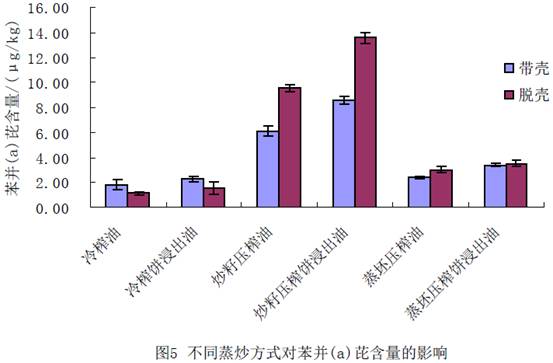

以带壳油茶籽和脱壳茶籽仁为原料,平均分为三份:第一份用电炒锅125℃炒制30min,压榨取油;第二份蒸坯30min后压榨取油;第三份直接液压冷榨取油。三份压榨饼用正己烷提取油脂。测定压榨油和浸出油的苯并(a)芘含量。

2 结果与分析

2.1 油茶籽干燥方式对苯并(a)芘含量的影响

油茶籽直接提取的毛油中,苯并(a)芘含量为1.81μg/kg。烘箱、流化床两种干燥方式对油茶籽苯并(a)芘含量的影响如图1所示。由图1可知, 随着干燥温度的增加和烘干时间的延长,苯并(a)芘含量明显增加(P<0.05)。相同干燥温度和时间下,流化床干燥后提取的油中苯并(a)芘含量比烘箱干燥的高,并且具有显著性差异(P<0.05)。这与原料的两种干燥方法供热方式不同有关,实验室烘箱干燥,通过电能使加热管加热,并通过电机、风道送风使烘箱内部温度达到设定温度并保持各处物料受热均匀;振动流化床烘干过程,热源温度要高于物料温度,离热源近的油茶籽受热高,易造成油茶籽局部受热,从而使原料中苯并(a)芘含量增加。

2.2 炒籽条件对油茶籽油苯并(a)芘含量的影响

2.2.1 炒籽温度的影响

炒籽温度对油茶籽油和饼浸出油中苯并(a)芘含量的影响如图2所示。由图2可知,随着炒籽温度升高,压榨油和饼浸出油中苯并(a)芘含量逐渐升高,并且随着炒籽温度增加苯并(a)芘含量升幅增大,当温度超过150℃后,压榨油和饼浸出油中苯并(a)芘含量均超过国标规定10μg/kg上限,因此油茶籽炒籽温度不宜超过150℃。饼浸出油中苯并(a)芘含量均高于压榨油,这是因为有机溶剂在最大限度提取饼残油的同时,也促使脂溶性的苯并(a)芘转移至浸出油中并得以富集,因此,对于从炒后的油茶籽饼中浸提得到的油茶籽油,必须更加重视与严格控制毛油的精炼,使之降至规定范围之内。从上研究可知,实际生产中,不仅要严格控制压榨油的苯并(a)芘含量,更需要防止压榨饼浸出油中苯并(a)芘含量超标。

2.2.2 炒籽时间的影响

在150℃下炒籽不同时间,炒籽时间对油茶籽油和饼浸出油中苯并(a)芘含量的影响如图3所示。由图3可知,随着炒籽时间的延长,压榨油和饼浸出油中苯并(a)芘含量逐渐升高,当炒制时间超过30min后,油中苯并(a)芘含量已超过国标规定的10μg/kg上限,并且随着时间的延长,苯并(a)芘增长速率加快,说明苯并(a)芘的产生具有累积效应。因此炒籽温度为150℃下时间不宜超过30min。

2.3 蒸坯时间对油茶籽油苯并(a)芘含量的影响

蒸坯时间对油茶籽油和饼浸出油中苯并(a)芘含量的影响如图4所示。由图4可知,随着蒸坯时间的延长,压榨油和饼浸出油中苯并(a)芘含量逐渐升高,但始终保持在较低水平,即使蒸坯时间达50min,苯并(a)芘含量也未超过国标规定的10μg/kg。因此蒸坯环节对苯并(a)芘含量的影响低于炒籽环节。

2.4 不同制油方式及油茶籽壳对油茶籽油苯并(a)芘含量的影响

不同的油茶籽油制取方式不一,最终的油品质不同。水酶法以及冷榨油色泽浅、风味淡、营养成分保留好,而蒸、炒后所得茶籽油色泽较深,但具有浓郁的油茶籽风味。

比较直接压榨(冷榨)、炒籽和蒸坯三种方式对带壳和脱壳的油茶籽中制取的油和饼浸出油中苯并(a)芘含量的影响,进行研究,结果如图5所示。由图5可知,无论脱壳与否,直接压榨制取的油和压榨饼浸出油中的苯并(a)芘含量均最低,均不超过2μg/kg;蒸坯所得油苯并(a)芘含量次之,高于2μg/kg但均不超过4μg/kg;炒籽所得茶籽油苯并(a)芘含量远高于前两者,其中脱壳炒籽的饼浸出毛油苯并(a)芘含量高达13.56μg/kg。脱壳冷榨油和饼浸出油苯并(a)芘含量均低于带壳的,这可能是因为壳表面易受到苯并(a)芘污染之故;而对于炒籽和蒸坯来说,脱壳压榨油和饼浸出油苯并(a)芘含量均高于带壳的,说明茶籽仁在炒籽和蒸坯过程中,直接受热,其中的蛋白和油脂等成分在高温下发生复杂反应,产生苯并(a)芘。炒籽压榨油和饼浸出油苯并(a)芘含量远高于蒸坯处理的,说明在炒籽过程中,油茶籽直接受热和蒸汽加热对苯并(a)芘产生、积累的影响不同,原因可能是蒸坯过程中油茶籽被水蒸汽包围而与氧气隔绝,因此各成分的氧化程度较轻,对苯并(a)芘的生成具有一定抑制作用,而直接加热炒籽过程,一些小颗粒碎料受热焦糊易产生苯并(a)芘。

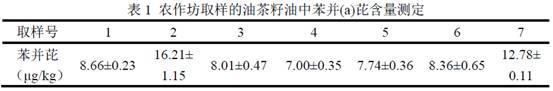

2.5 农作坊蒸炒预处理后液压榨取的油茶籽油苯并(a)芘含量测定

由于油茶树主要分布于丘陵、山区地带,交通不发达,农户小作坊式带壳炒籽蒸坯预处理后一次压榨制油工艺,成了当地主要的油茶籽油制取和消费方式。本研究从湖南当地选取了7家不同作坊加工得到的油茶籽油,测定其中的苯并(a)芘含量,结果见表1。从表1可以看出,所取样品中有2个超过国标规定的10μg/kg上限,其它5个样品苯并(a)芘含量也接近于限量范围,并且所有样品均远高于欧盟要求的2μg/kg限量。基于现有的取样结果可知,若长期食用小农户作坊式加工制取的油茶籽油,存在巨大的安全隐患。

3 结论

(1)烘箱和流化床干燥油茶籽过程均产生苯并(a)芘,相同干燥温度和时间下,流化床干燥后提取的油中苯并(a)芘含量比烘箱的高。

(2)炒籽和蒸坯过程均能够促使苯并(a)芘产生,炒籽环节的影响更为显著。随着炒籽温度升高和时间延长,压榨油和饼浸出油中苯并(a)芘含量逐渐升高,并且升幅增大。炒籽温度和时间分别超过150℃、30min后,油中苯并(a)芘含量已超过国标规定的10μg/kg上限。实际生产中,不仅要严格控制压榨油的苯并(a)芘含量,更需要防止压榨饼浸出油中苯并(a)芘含量超标。

(3)油茶籽壳表面易受苯并(a)芘污染而增加茶籽油受污染的风险,但蒸炒过程却能在一定程度上避免茶籽仁直接受热产生大量苯并(a)芘。

| 相关附件 |